�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���b�P�����|25�| �w�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�x

�@

�@

�@��N���A�w�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�x���ς��B�F����u�G�b�A���N�̂��Ƃ��c�@�v�Ƃ��v�����낤�B�m���ɉf����ςāA�����q�ʐM�r�������o���Ɠ����ɁA�O���珑���p���ł���q�Z�ҘA��C���h�����r�ɏW�����Ă��܂����B����ŁA���̕��͂́A���̂܂܂̏�Ԃŕ��u���Ă��܂����̂������B

�@�Q��3�����q�Z�ҘA��C���h�����r�̏��e�������悻�o�����Ɓq���҃C���h�����r�̍\�z�����̒��łӂ���ݏo���ė����B

�@�����������Ă���ƁA�p���f�~�b�N���B�����ł́u�s�v�s�}�v�̊O�o�͍T����܂łɂȂ����B�Ƃ���o��̂����Ȃ̂ŁA���̊��ɋ�(�x)�e�Ɏ�����邱�ƂƂȂ����B�ƌ�������s���ŁA��N���Ɋς��w�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�Y�x�̂��Ƃ�����o�����Ƃ��������肢�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ��

�@�f��w�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�Y�x�̂��Ƃ́A�V���ʼnf��]������܂őS���m��Ȃ������B���A���͊F�l�b�g��ő���M����Ă���B����PC�ŏ�f�ق��������A�����邱�Ƃ��o�����B�f����ς��A��A�y��X�ɂ�����B���������肵�āA�猩�m��̔N�����̓X�����Ɩڂ��������̂ŁA�����A���Ă��܂����B�ގ��́A�l�I�Ƀ��b�P���o�b�J�̃t�@�����ƕ����Ă����̂��B

�@���̓X������Ɂu�߂��̉f��قŁA�}���n�b�^���̃M�^�[�E�V���b�v�̉f�������Ă��邯�ǁA�������H�@�v���āA�u���Ă݂��B�ގ��͉f��̂��Ƃ��A�S���m��Ȃ������B�y��X�̃M�^�[�����S���҂ł��m��Ȃ��Ƃ���A���̉f����ς�l�͂��Ȃ�����ė��邾�낤�B���̋H���Ȋϋq�ŁA�G���L�E�M�^�[�Ɋ��S������l�͂ǂꂾ������̂��A�X�ɏ��Ȃ��̂��A�ςɗ��Ă���l�́A�F�M�^�[��M�^�[���y�̃t�@���Ȃ̂��낤���B�w�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�x�́A�G���L�E�M�^�[�t�@���ɁA�����߂̉f�悾�B

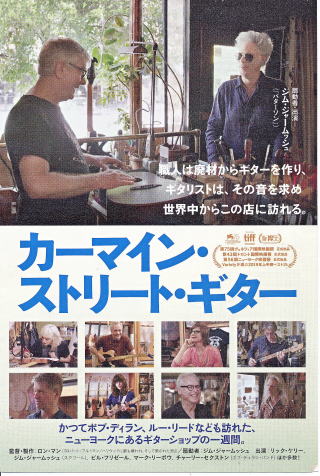

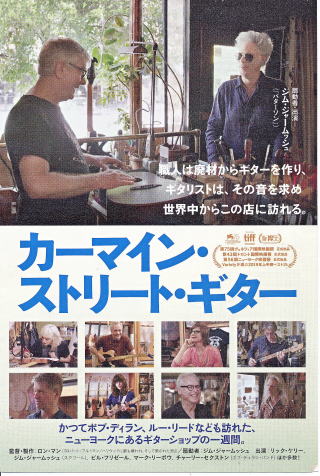

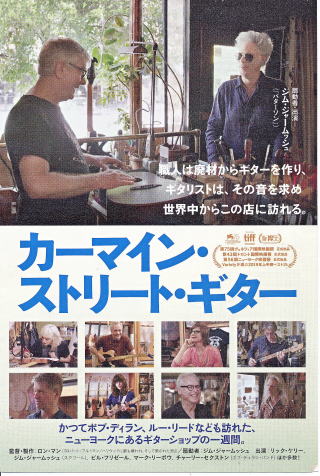

�@�eCarmine street Guitars�f�́A����A�ē����E�}���ɂ��A2018�N����̃J�i�_�f�悾�B�j���[���[�N�A�}���n�b�^�����̃J�[�}�C���E�X�g���[�g�ŊJ�Ƃ��Ă���A�M�^�[�V���b�v��ɁA���̓X��K���~���[�W�V�����ƓX��̌������A�p���N���ۂ������X���̗l�q���ʂ��o�����A�h�L�������g��i���B

�@���̓X�e�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�Y�f�̓����́A�}���n�b�^���̌Â��o�[��X�܁A����ȂǂŎg�p����Ă����؍ނ��A��̍H���Ȃǂ̍ہA���炢�A���̖؍ނ𗘗p���āA�X�̍H�[�ŃG���L�E�M�^�[�����Ƃ���ɂ���̂��B�Â��؍ނŃM�^�[�����ƌ������z�́A�������{�l�ɂ́A�ǂ������銴�o���B�_�Ƃ̈͘F����~�̉����������������|�Œ�⤂����̂ƁA����Ȃɕς��Ȃ��B�X��̃��b�N�E�P���[�A�ނ�5�N�قǑO����A�V�X�^���g�����Ă���A�A�[�g���ۂ������̏�����q�ɁA���b�N�̂���d�b�Ԃ⒠�����`���āA3�l�ł���Ă���ɏ��M�^�[�E�V���b�v���B

�@�O��w�G���N�g���b�N�E�M�^�[�v���j�x�Łu���V�A�[�v�ƌ������Ƃ��g���Ă��邱�Ƃ��������A���b�N�E�P���[�́A�������ł�����I�ȃ��V�A�[�̈�l���B

�@�f��̎n�߂ɃV�l�A�X�g�̃W���E�W���[���b�V���o������B�ނ͂��̓X�Ɏ����̃A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̒����ɗ���B�X��̃��b�N�ƁA�M�^�[�̖؍ނɏA���ĉ�b�����킳���B����ȂƂ��납��A���̉f��̊ϋq�w��������ƌ������̂��B

�@�W���[���b�V���́A�����̂ӂ邳�Ƃɂ���A���_�[�̖��A�ʒ��̔ɐB�Ō͂�Ă��܂������ƂɌ��y����B�ʒ��ɐH���A���������������ɂȂ����̎ʐ^���X�}�z�Ŏ����Ȃ����b����V�[������A���̉f��͎n�܂�̂��B�y��ɗp������؍ނƌ����A����͈ȑO�n���̃z�[���Z���^�[�֍s���āA�ޖؔ����Őu�������Ƃ�����B�M�^�[�Ɏg����A���[�v����A���_�[�A�}�z�K�j�[�Ȃǂ́A�u���Ă��Ȃ��ƌ���ꂽ�B�y��Ɏg����l�Ȗ؍ނ́A�������z���ނɎg���Ă���؍ނƂ͈Ⴂ�A�d���Ȗ؍ނœ��ʂȍޗ����ƌ���ꂽ�B

�@���̎��A���{�̗l�ȐX�э��ŃM�^�[���n�ߊy�퐻�����A������L���s���Ȃ����R�����������B

�@���ꂪ�y��ƊE���̕ҏW�����Ă������A���ɂ���L���ȃM�^�[�H�[����ނ����B�H�[�͒n���ł���炩����ɂ���̂́A�؍ނ̊����ɓK���Ă��ƌ������Ƃ������B�q�ɂɂ͊C�O����A�������ޗ����������Ă������B�����ɂ������̂́A�A���ނ����ŁA�ؑ\�̎R���͂��ߓ��{�̐X�т����o�����؍ނ́A���������̂������B

�@���ɂ����āA���d�����n�̖��É��A�X�т̂����˂������Ȃ��A�X�Ɛ��Ɉ͂܂ꂽ�y�n�Ȃ̂ɁA�q�ɂɂ���؍ނ͊C�O����̗A���ނȂ̂��ӊO�������B

�@���ɂ��ĕ�����̂́A�؍ނȂ牽�ł��y��ɂȂ邩�ƌ����A�����ł͂Ȃ��ƌ������ƂȂ̂��B�y��ɂ́A����ɓK����؍ނ��I��č���Ă���B

�@�M�^�[�E�t�@���̕��Ȃ炲�����Ǝv�����u�n�J�����_�v�ƌĂ��u���W���A���E���[�Y�E�E�b�h������B�w��A�R�[�X�e�B�b�N�E�M�^�[�̑��ʂɎg���鍂���ޗ����B���R�̖������Ɠ��ȉ��Ɗ��炩�ʼn^�w���ǂ��ƌ�����B�J�X�^���E�V���b�v�̃��X�|�[���Ȃǂ̎w�Ɂu�n�J�����_�v���g�p�����ƁA��C��10���~�ʒl���オ�鍂���f�ނ��B

�@�ȑO�A�y��X�̐l�ɋ�������̂����u�n�J�����_�|��������J�����A�|���g�K������ha�̉��ɂȂ�|�v�́A�{���u���W���̂������̓y�n����Y�o���郍�[�Y�E�E�b�h�����ɖ��t����ꂽ���̂������������B�ߔN�A�u���W���ƌ��킸�A�����鏊��������āA�y��Ɏg����l�ȗǍނ́A�H���ɂȂ��Ă���B���ł��u�n�J�����_�v�́A���ɋH����̍����ނƂ��Ēm���Ă���B

�@�y��ƊE���̕ҏW�����Ă��鎞�A�b��ɂȂ����̂́A�؍ނ̖M��肾�����B���b�P���o�b�J�Ɏg����u���C�v���v�������B���{�ł́q�J�G�f�r�����A���[�v���E�V���b�v���̎悷��J�G�f�Ƃ͈Ⴄ�B�V���N���[�h�Ɉʒu����C���h�̃J�V�~�[���n���q�X���i�K���r�ɂ́A���h�ȕ��̖������邪�A���[�v���E�V���b�v�͌������Ȃ������B����̗F�l�������C���h�̍��n�ł��A���[�Y�E�E�b�h���Y�o����Ă���ƕ������B�w�Ɂu�C���f�B�A���E���[�Y�E�b�h�g�p�v�ƒ��L����邱�Ƃ�����B

�@�G���N�g���b�N�E�x�[�X���L���ȁA�X�J���W�i�r�A�n�̃t�H�f���Ȃǂ́A�����̎Y��������Ȃ��A���������Ƃ̂Ȃ��؍ނ��g�����肷��B���ɂ͗A���֎~�̖؍ނ�����ƕ������B���{���[�J�[�̈ꉞ���{���G���L�E�M�^�[�ɂ́A���b�P���o�b�J�̗l�Ƀ��[�v���ނ̂ݎg�������̂��Ȃ��̂́A�����A�ޗ��̒��B��������炾�낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�A�����J���O���ł��j���[�E���[�N�́A�ܓx�I�ɑ傫���k�Ɉʒu���A����ȓy�n���B�G���N�g���b�N�E�M�^�[���A�����J���܂�Ȃ̂́A�����܂ł��Ȃ����A�}���n�b�^���̗l�ȓs��̊y��X�ō����Ƃ���́A�y�n���ɓI��������̂��낤�B�A�����J�ŃG���L�E�M�^�[�̃u�[���́A�J���g���[�E�E�G�X�^���̐����ƃJ���t�H���j�A�B���C�݂̃T�[�t�E�~���[�W�b�N�̃u�[���ƃn���C�A���̗��s�A�_���X���y��W�I�̕��y�����Ȃ������ƌ����Ă���B

�@�j���[�E���[�N�A�}���n�b�^�����̓��b�N�E�V�e�B�[�ƌ������A�N�[���ȃW���Y�ƃN���u�n�~���[�W�b�N�̖{�ꂾ�B�����������Ƃ�����A�́E���[�E���[�h�́A���N�����̃M�^�[���g���Ă����ƌ����B�f��ł́A�}�[�N�E���[�{�E��r���E�t���[�[�����A���ۂɓX��̍�����e���L���X�^�[����Ɏ��V�[��������B�X��́A��Ƀe���L���X�^�[�����f���ɐ��삵�Ă��邱�Ƃ�������B

�@���b�N�̍��e���E�L���X�^�[���̃M�^�[�́A���Ƃ́e�e���[�f�Ɠ��l50�N��`60�N�㏉���́A�����I�ȕȂ̂��鉹�F���������B�X�̃M�^�[�́A���t�҂̌������݂��Ă��Ȃ����܂ꂽ�ăM�^�[�炵���A�����I�ȁu�܂�����ȃg�[���v���A���������B��ʂ����Ďv���̂́A���̉��̐V�N�����B������͉����������̂����A�y��X�ɕ��ԃM�^�[�́A�t�F���_�[�ł��M�u�\���ł��A�����ċA��u���v����炵�������o��B�F�A�i���Ǘ����s���͂��Ă��āA�������N���[���I�ȑ��݂��B�i���Ǘ����s���͂������i�́A���{�̏\���ԂŁA�ؖڂ̃��b�N�X�܂ŃJ�^���O�ʂ肫����ƍ����B

�@�M�^�[�����̗�ɘR��Ȃ��B�ߔN�A�M�u�\���A�t�F���_�[�ȂǁA���W���[�ȃA�����J���M�^�[�܂ŁA���{�ł͂��̗�ɏK���l�ɂȂ����B����ƗA�o��Ƃ�D�����āA�~���ɗU������̂ŁA�A�����J���M�^�[�́A���i���h���ƒ��ˏオ��A�r���v��P���[�E�o�b�N�̗l�ȁA�����u�����h���i�Ƃ��Ĉ����Ă���B��蕪���r���e�b�W���̂̃M�^�[�́A����A�[�g���l���Z���i�Ɖ����āA�A�W�A�n�x�T�w�̃R���N�V�����E�A�C�e���Ɖ����Ă��܂����B

�@�F��ȕ��ʂɎ���o���Ď��s�����A�M�u�\�����u���X�|�[���v�Ȃǎ�̓M�^�[�ɁA�q�����r���q��A�r�����āA���Ƃ��p������̂́A�傢�Ɍ��\�B�������A���ʁA�u�����h�͂ŃM�^�[�̒l�i��ނ�グ�Ă���̂́A���炵���B

�@�J�[�}�C���E�X�g���[�g�E�M�^�[�Y�ō����M�^�[�́A���F�����������A�@���ɂ����芴�Ɉ�ꂽ���݊�������B�N�����t�F���_�[��M�u�\������ɂ�����{�̂��Ƃ��v���ƁA�o�����ẴM�^�[�̍r����G�肪�A�@���ɂ��}���n�b�^���炵���B

�@����ƓX�ŃM�^�[����ɂ���v���[���[�̗l�q���V�N���B�����o�����̂��̃v���C���O�E�X�^�C�����C�����ǂ��̂��B������ƃX�g���b�v�Œ݂��Ă��������A�@���ɂ��ȃt���[�Y��������肻���Ƀs�b�L���O�����肵�Ȃ��B�e���D���ȗl�Ɏ��ƁA�������܍r�X�����~���炷�B�F�A���ʂ��グ�čs���Ƃ��낪�C�����ǂ��B

�@�e���F�A�������̃v���C�E�X�^�C���������āA����ʼn����ʂ��Ƃ��낪�A�M�^�[�ɐe����ł��邱�Ƃ����������A�������ƌ����������B����̗l�ɁA�Ƃ��Ă��肽���D��������M�^�[�������l�́A�����̎v���ʂ�Ɉ����ė~�����B�������Ɂu�������Ȃ���A�����łȂ�������Ȃ��v�ƌ����̂́A�����̂��B���R�ȁq�M�^�[���r���܂��f��Ȃ̂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�����̉Ăɓ���O�A12���M�^�[�̌������߁A�v�X�Ɋy��X����������Ƃ́A�O��\���q�ׂ��B���̓r��A���R�A�G���N�g���b�N�E�E�[�h�������B�F����A�E�[�h�ƌ����C���y������������낤���B���[�}���ł�Oud�Ə����B�u�E�[�h�v�ƌ������O���������Ă͂������A����͂��Ƃ́i�A�R�[�X�e�B�b�N�ȁj�E�[�h�������������Ƃ͂Ȃ��B

�ꉞ�A�k�A�t���J��A���u���ŁA�M�^�[�̗l�ɒe����Ă��邱�ƈʂ����m�����Ȃ��B�������A����́A�E�[�h���M�^�[�ނ̈�ƌ������ƂŁA�ƂĂ��������������Ă���B�n�߂ē����̊y��X�Ō����E�[�h���A�G���N�g���b�N�E�o�[�W�������Ȃ�āA�ƂĂ��G�L�T�C�e�B���O���B

�@�G���N�g���b�N�E�E�[�h�̍ו��܂ŁA�ׂ����m�F�o���Ȃ��������A�m��11���ŁA1���ȊO�A�������t�����R�[�X�ɂȂ��Ă����C������B�ቹ��炵�Ȃ��獂����e���ƕ��������ĉ������邱�ƂŁA�y���I�Ȃ���炵�����͋C���o��̂��낤�B�l�b�N�́A�G���L�E�M�^�[���Z���A���Ȃ�זڂ��B�����n�C���y��ōׂ��l�b�N�Ȃ̂́A�u�Y�L�[��T�Y������B�������ׂ��l�b�N�ƌ����A���{�̎O���������������A�E�[�h�́A���̌`�炵�ă����[�g�Ƌ߉����B�u�E�[�h�v�ƌ����̖��O�́u�����[�g�v�ƌꌹ�͓����̗l�Ɏv����B�����āA���{�ŃE�[�h�̕��͋C���߂��̂́A���i���낤�B

�@����ɂ��Ă����̂������ɁA�G���N�g���b�N�E�M�^�[����ׂ��y��X�ŁA���ɃG���N�g���b�N�E�E�[�h�������l�ɂȂ낤�Ƃ́A�z�����ɂ��Ȃ������B����|�s�����[�ȃV�^�[���̉������āA���̃V�^�[����G���N�g���b�N�E�V�^�[�����g�����A�V���Z�T�C�U�[�̃L�[�{�[�h����o�����̕����A���ʂɂȂ��Ă��邩�炾�B

�@�V�^�[���ƌ����A������A�e���r�̔ƍ߂��̃h���}�ŁA�s�C���ȎE�l�V�[���ɃV�^�[���̉���BGM�Ɏg���Ă����B�����ۂ�������ꂽ���A�V���Z�ɂ�鉹�̗l�ȋC������B�C���h�̃V�^�[���i�A�R�[�X�e�B�b�N�ȁj�Ȃ�āA�����̊y��X�ł́A�����������Ƃ������̂��B

�@�G���N�g���b�N�E�E�[�h�������̂���ӁA�Ⴂ�����Y������l���̌Y����TV���ςĂ���ƁA�h���}�̂̒��ŗ�I�Ȏ�������������B���̔����V�[��������A�ُ�Ȕƍ߂̕��͋C��グ��̂ɁA�M�^�[�ł��V�^�[���ł��Ȃ��A���������̂Ȃ����y�퉹�������̂��B�E�[�h��������Ȃ����A�V���Z��������Ȃ��B�����������MED�ƌ����āA��������V�^�[����u�Y�L�[�̉����E�����Ƃ́A�e�Ղ��B������������A�f���@�C�f�b�h�E�s�N�A�b�v�����āA�M�^�[�ł��V�^�[����E�[�h�ȂLjႤ�y��̉����V���Z�T�C�Y�B���O�o����̂��B

�@�V�^�[���ƌ����A90�N�㔼�A���ꂪ�y��ƊE���ɋ߂Ă������̂��Ƃ��B�ҏW���͐��ŏ��̊y��ƊE���̔��s���Ƃ��āA���ĕҏW���̔M�����͋C�́A���f�X�N�̕��т�������������B�I�Ɏ��߂�ꂽ�A���N�̃o�b�N�i���o�[�́A����̐��������Ă����B������́A�d���̍��ԂɎ��Ԃ�����A�����h���̏����߂���Ȃ���A��l�̎d�����Â��̂��B������A��̂��O�̌Â��o�b�N�E�i���o�[�̃y�[�W���߂����Ă��鎞���B�Â��o�b�N�i���o�[�̃y�[�W�ɁA���̘V��J�y��X���V�^�[���������Ă���A�L�����������̂��B���̂i�y��X�̍L���́A�ꍀ3���̈���߂āA�V�^�[�������̑S�̑��̃��m�N���ʐ^�����C�A�E�g�����L���������B����͍L�������āA���{�̊y��X�ł��V�^�[�������������オ���������Ƃ�m��A�v�킸���������̂������B�ߔN�u���[���h�E�~���[�W�b�N�v�ƌ����l�����ŁA�W���������킸���E�̉��y������������B����ł��A���{�ŃC���h�̖����y�킪�A�y��X�ɕ��ʂɕ��ԂȂ�ĕ��͋C�́A���̂Ƃ��댩���Ȃ��B�V�^�[����~������~���[�W�V�������A�ʂ����ē��{�ɂǂ�ʂ��邾�낤���B

�@����ȍL�������Ă�������o���Ȃ��A������̂��Ƃ��B���Ɓu�������A�V�^�[���������Ă���Ƃ����m��Ȃ����H�@�v�ƁA�����̊y��X����̖₢���킹�d�b���������̂��B�s�v�c�ȏ��荇�킹�ɋ����Ȃ���u�ŋ߂͌��Ȃ�����ǁA�ȑO�c�@�v�ƁA�o�b�N�i���o�[�ɂ���������J�y��X�̖��O�������ƁA�d�b�̎�́A���_�Ƃ���u���ꂶ��AJ�y��X����ɁA�₢���킹�Ă݂܂��I�@�v�ƁA�������B�������ɘV�܊y��X�Ƃ��ē����ł��m���Ă���ƁA���S�����̂��B

�@����Ȍ����肩�琔�N��A�I�[�f�B�I�n�^���G�������Ă�����A�Ⴂ�~���[�W�V�����̎���X�^�W�I���̂�グ���Ă����B�C�ɂȂ����̂́A�X�^�W�I�̎ʐ^�Ɂq���r�V�^�[�����A�ʂ荞��ł������Ƃ��B�����L����ǂނƁA���̃V�^�[���́A�ߔN�����h���ӂ�ōw���������̂��Ƃ������B�����h���ɂ́A�Â�����C���h�l�ږ��̃R�~���j�e�B�[������A�N���u�������āA�V�^�[����^�u���Ȃǂ������A�y��X������͂����B

�@���āA�C���h�n�����y��́A�G�X�j�b�N�Ȋy��́q�Y�r�������B60�N�㖖�r�[�g���Y���勓���ăC���h�ɍs���āA�V�^�[�����͂��߃C���h�y����w�������y��X������B�����ɂ�����̈�x�s�������Ƃ�����B�����́u���L�[���[���v�ƌ��������y��X�ŁA�j���[�E�f���[�̃R���m�[�g�E�v���C�X�Ɍ��݂�����X�ŁA����K�C�h�u�b�N�ɂ��ڂ��Ă��钴�L���X�Ȃ̂��B

�@�����B�B�V�����J���̌̋��A�K���W�X�͔Ȃ̃��@���i�V�́A���y�̓s���B�����̘H�n�ɂ���y��X��`�������Ƃ�����B�����ł̓V�^�[�����̑��A�ꉞ�m��ꂽ�C���h�y�킪�W�����Ă���̂��B�����A�����ɂ���̂͌��{�ŁA�w���ƂȂ�ƍH�[������ɂȂ�̂��ƌ����B���@���i�V�ł́A���̎��V�^�[���̃`���[�j���O�́A�ǂ�������ǂ����u�����B�܂��A���͂ǂ����肵����ǂ������u�����̂��B�X��́A�`���[�j���O�́A�ȒP�ȕ��@������ƌ����A�V�^�[���������Ă����ƌ����B���ɏA���ẮA�C���h�ŃV�^�[����������A�������\�Z�b�g�������ċA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ǝv�����̂��B�X��́A���̓C���^�[�l�b�g�Ń����h���Ƃ��x�������ŗ��ʂ��Ă��āA�ȒP�ɔ�����ƁA���������������B���̎��́A���ǃV�^�[���̃s�b�N����肵�������ɂ����B�F����A�V�^�[���Ƀs�b�N������Ȃ�Ēm��Ȃ����낤�B

�@�V�^�[���ƌ������y��́A�M�^�[�Ɠ����ɐl�����w�ɁA�s�A�m���ƌ������A�j���̃s�b�N��t���A�ꌷ�Âe���ĉ����o���̂��B�����̓C���h���y�����G�Ȃ��̂��ƒm���Ă���̂ŁA�V�^�[�������G�Ȍ��y��ŁA��͂�t�@�����G���Ǝv���������B

�@�Ƃ��낪�A�V�^�[���͌��̐���5�{�قǂ��B��ȃt���b�g���A�w�ɑł����܂�Ă��镪���ł͖����A��������l�W���Ɍ�t����Ă���B�����̗l�����A���t���ɓ������l�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�V�^�[���̓����I�Ƃ����u�r�r�����v������B�V�^�[�����ǂ̗l�Ƀr�r�点�Ă��邩�́A������Ȃ��B�����A�y�O����i�b�g�ւ̊ԂƁA�Ō㕔�|�V�^�[���̐K�Ɍq���钼�O�ɂ��A���ꂼ��r�[�Y���ʂ���Ă���̂ŁA���̃r�[�Y�����ɋ��U���āu�r�r��v�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�V�^�[���́A�������i�y�O�j����G���h�܂ŃX�P�[���������A���U���Ղ��\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B

�@�Ȃ��u�r�r�����v���̂���ꂽ���y�́A�C���h���y�̑��ɂ͓��{���y�������ƁA�����Ă���̂��B�O�����ɂ́A�V�_�i�w�b�h�j�Ɂu�����v�ƌ����A�l�W�Ō����r�r�点��H�v������B�O�����ɏA���āA���łɌ����Ύw�Ƀt���b�g�͂Ȃ��B�������������i�y�O�j�ŁA���傭���傭��������B

�@�V�^�[����G���N�g���b�N�E�E�[�h�߂āA���邱�ƂɋC���t�����B�C���h�̃V�^�[�����T���b�h���A�����ăE�[�h���A�{�f�B�[�ƃl�b�N�͈�̂ŁA�l�b�N�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��B

�@���ʂ̃N���V�b�N�E�M�^�[�ȂǃM�^�[�́A�{�f�B�͋����A�l�b�N�͎�ň������x�̑����̃\���b�h���B���͓��i�{�f�B�j�������ĉ������Ă���B����ɑ��A�V�^�[����T���b�h�́A�{�f�B���l�b�N�����B�������Ǝv�����A�V�^�[���̓��̂́A�Z�\�Ƀl�b�N����ڍ����ďo���Ă���B�V�^�[���̂����Ԃœ�C���h�̃r�[�i�́A�w�b�h���ɓ��̂Ƃقړ����傫���̕Z�\���t���Ă���B�w�b�h���̕Z�\�́A����̖�ڂƋ��ɁA�t����ۂ̃o�����X������Ă���̂��낤�B

�@�V�^�[���A�r�[�i�A�T���b�h�́A�j���l�̋����̌��Ŗ炷����A�ׂ������������F�̓������B����A�N���V�b�N�n�M�^�[����[�g�ނ́A���ł����i�C�����������邪�A���āu�K�b�g�v���ƌ����l�ɎR�r��r�̒����₵�Ă��̂��Ă����͂����B

�@�T���b�h�́A���Ƃ��ƃK�b�g���������Ă�����������Ȃ��B�M�^�[�̏ꍇ�ł������邪�A�������̓K�b�g���ɔ�ׂāA���炩�ɐV�����f�ނ����炾�B���R�́A���A���ʂɎg�p����Ă���0.9�o�Q�[�W�ȉ��̃X�[�p�[�E���C�g�E�Q�[�W�́A60�N��ɂ͖��������ł��Ȃ������ƌ����Ă���B���{�̌��y��̌��͂ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤�B�Ղ́A�ׂ����������{�����˂Č��ɂ��Ă���B�ł��|�s�����[�Șa�y��̎O�����́A���ɔL�̔���Ă���̂ŁA���Ƃ͓����̒��⌒���g���Ă�����������Ȃ��B

�@���{�ɂ́A�Â����畧��������A�E�����D�܂Ȃ��������������B����ɂ��ւ�炸�A���ۂ��͂��ߋ|������E�c�{�ɔ�v��p�����肵�Ă���B����s���Ă��āA����₷�d���ɏ]���������ȊK�w�̐l�X�������B�y��Ƃ�����������Ȑl�X�̊ւ��́A�����j��|�\�j�Ŏ�肠�����Ă��邪�A����������Ȃ����Ƃ������B

�@�C���h�ɂ́A���@�C�I�����̗l�ɋ|�Œe���T�[�����M�Ȃǂ�����B�����A�T�[�����M�́A���ɔ�v������A�|�ɔn�̐K�����g���Ă͂��Ȃ��B�C���h�̋|�ʼn��t����|�t�y��́A�����Ă��錷���|�������ŁA���͋������A��v��l�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���Ƃ��Ƌ|�ɔn�̐K����p���������������B����ł��A����U�������A�����������ĉ����o���y�������ƌ������Ƃ��B

�@�J���i�e�B�b�N�i��C���h���y�j�ł́A���m�̃��@�C�I�������C���h�y��ƈꏏ�ɉ��t�����B���@�C�I�������n����ꂽ�̂́A�p������������l�ɂȂ����ߑ�̂��Ƃ��낤�B�C���h�œ����̒���n�̐K�����g��Ȃ������́A�C���h���������a�������n�ƌ������Ƃ����邩������Ȃ��B�E��������������ł͂Ȃ����Ƃ��v�����A����Ȃ�^�u���ȂǑ��ۂɂ́A���Ȃǂ̔���Ă���̂͂ǂ����Ă��A�ƌ����^��͓��R���B����ɉ�����Ȃ�A���ۂ̋N���̕����A�M�^�[�̗l�ȎC���y����ꡂ��ɌÂ��A�A�[���A���n�������C���h�ɒ���������X�ɌÂ��A�y���̂ƌ������l�ނ̎n������p����ꂽ�y�킾���炾�A�ƌ����Ă��������B

�@�k�C���h�̃N���V�b�N���y�ł́A���ۂƌ����^�u�����B��ƌ�����B����A�J���i�e�B�b�N�ł͑��ۂ́A�����_���K��h�[���N�ȂǁA�^�C�v���قȂ鑾�ۗނ��p������B�h�����B�_�n�̃C���h�l���C���y���m�����̂́A�A�[���A���l�ɂ���Ă����炳��Ă����̂��Ƃ�������Ȃ��B�����A�k�C���h�̃N���V�b�N���y�́A���炩�Ƀ��K�[�����̎���A�y���V�����o�R���ăA���r�A�̕�����n���������y����ɂȂ��Ă���B����A��C���h�̃J���i�e�B�b�N���y�́A�C���h�y���̃h�����B�_�n�̉��y����ɂȂ��Ĕ��W�����͂����B�J���i�e�B�b�N���Ɩk�C���h�̉��y���q翂т��r��ۂ�����̂́A�����������Ƃ��Ǝv���B

�@

�@�C���h�̃V�^�[����T���b�h�́A�l�b�N���œ��̂̈ꕔ���B����A�Ƃ̗l�ȍׂ��l�b�N�̎C���y�킪����A���̑�\�̓M�^�[���B�M�^�[��E�[�h�̑c��A�����[�g���M�^�[�قǂɂ́A�ׂ������Ȃ����A�\���b�h�̃l�b�N���t���Ă���B���ł̓A�C�������h�̃g���b�h�ȉ��y�ł��p������u�[�Y�[�L��T�Y�A�܌��o���W���[�ȂNJF�A�Ə�ׂ̍��l�b�N�ɋ̃{�f�B�������B

�@�u�[�Y�[�L��T�Y�̒��Ԃ́A�M���V�����珬�A�W�A�ɂ܂ōL����A�����^�C�v�̊y��́A�A�t���J�ɂ�����B�ǂ����������ŃA�C�������h�ɂ܂ŁA�L�������̂��m�肽�����̂��B�����ꂪ�A�݂�Ȃɒm���ė~�����̂́A�M�^�[�ނɂ́A�V�^�[���̗l�ȓ��ƃl�b�N����̂ŋ̎C���y��ƁA�������ŁA�l�b�N�͊Ə�̃\���b�h�ȃ^�C�v�̓�̌n���̊y�킪����ƌ������ƂȂ̂��B�V�^�[����T���b�h�̗l�ɓ��ƃl�b�N����̂ȏꍇ���M�^�[�̗l�Ɋ��Ƒ傫�ȓ��Ƀ\���b�h�̃l�b�N���t���B����ł��A�y��S�̂Ŗ��Ă��邱�ƂɁA�Ⴂ�͂Ȃ��B�����A���F�ɈႢ���o�ė���̂��B

�@�V�^�[���ׂ͍��y���|�������|���F�������ɂȂ��Ă���B�V�^�[���̊��������́A�S�̂̋����Ă��邩�炾�낤�B�T���b�h�̓V�^�[���Ɣ�ׂāA�d���������̉����o���B�T���b�h�͖̓��ƋɂȂ����Z���l�b�N������̂Ŗ�B�����āA�V�^�[���́A�X�P�[�����������������ŁA�����ۂ��Z�\�̌`������̂܂ܗ��p���āA�����̂��钷���ώ��ȃl�b�N�����ɐU�����A�Ɠ��ׂ̍����������F��炵�Ă���B�V�^�[���ƃT���b�h���ׂ�ƁA�w�b�h����e�[���܂ł̃X�P�[���̈Ⴂ���傫���Ǝv���B�V�^�[���́A�l�b�N���{�f�B�̈ꕔ�ɂȂ������j�[�N�Ȋy�킾

�@�������Ȃ���A�O�ɂ��\���q�ׂ��l�ɁA�V�^�[���́A�@���ɂ����G�Ȋy��Ɍ����邪�A���̐��́A5�{�����B�t���b�g�̐���20�ƃM�^�[�Ƒ傫���ς��Ȃ��B�e���ꍇ�A��{�I�ɐl�����w��{�ň�̌���e���ĉ����o���̂��B�V�^�[���́A�m���Ɍ��Ă���͕��G�Ɍ�����y�킾�B�������A�C���h���y������Ƃ����̂́A�C���h���y�̍l������\���A�V�X�e�������m���y�ƈقȂ邩��Ȃ̂��B

�@����ƁA�V�^�[����^�u���ɂ��C���h���y�́A��{�k�C���h�̃N���V�b�N���y���ƌ������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��낤�B������́A�C���h�֍s���ƃ��@���i�V�Ŕ������x�͐������A�����b�N�X���Ďv��������B���y�̓s���@���i�V�ɂ́A�V�^�[����^�u���A�o�[���X���ȂǁA�e���D���ȃC���h�y��ŃC���h���y���w�тɗ��Ă���O���l�ƌ𗬂��邱�Ƃ��������B

�@�k�C���h�̃N���V�b�N���y�����@���i�V�ƌ������y�̓s�Ő���Ȉ���A��C���h�ɂ́A�q�J���i�e�B�b�N�r�ƌ����A��C���h�̃N���V�b�N�y�h������B�q�J���i�e�B�b�N�r�ł́A���m�̃o�C�I������}���h�����A�G���N�g���b�N�E�M�^�[�ŁA�N���V�b�N�ȓ�C���h���y�����t���鉹�y�ƒB������̂��B

�@90�N�㏉�߂ɓ����́A�����J�Z�b�g���S��������������C���h�ʼn��{�����肵���J�Z�b�g�ɂ́A�T���g�D�[���̉��t������̂��B�T���g�D�[���́A���[���b�p�ł́q�c�B�^�[�r�p��Łq�n���}�[�E�_���V�}�[�r�ƌ����Ă���B�T���g�D�[���̒��Ԃ̊y��́A�����ɂ�����͂����B�T���g�D�[���ƌ����y��ɏA���ẮA���{�l���W�F���h���s�҂ɓ�C���h�ʼn�������A�ނ��畷�����b������B���̑��y���s�҂́A���{�ɗ��đ哹�p�t�H�[�}���X�ŁA�C���h���玝���������T���g�D�[�������t�����Ƃ���A�G���ł͉����������ϏO�ɂ͂��������炩�����������B

�@

�@�k�C���h�̉��y�ŁA���ۂƌ����ΗB��q�^�u���r���B����A��C���h�̉��y�|�J���i�e�B�b�N�|�ŁA�t����鑾�ۗނ́Aꡂ��Ɏ�ނ��L�x�A���@���G�e�B�[������B�k�C���h�̏Z���́A���Đ�����ړ����ė����A�[���A�������ƌ�����B���݂���ꂪ�ǂ������k�C���h���y�́A���K�������Ƀy���V���̉e�����������{�쉹�y�����Ƃ��B

�@���Ƃ��Ɠ�C���h�̐l�X�́A�C���h��Z�̃h�����B�_�n�̐l�X�ŁA������قȂ��Ă���B���ꂪ�قȂ�A�����ɈႢ������͂��ŁA���R�A���y���قȂ��Ă���̂��B

�@�h�����B�_�n�̃^�~���ꂪ���{��Ƌߎ����邱�Ƃ́A���Ęb��ɂȂ����B���̌�A�b��ɂȂ�Ȃ����A���y�ɈႢ�����邱�Ƃ��A���ӂ��Ă����ėǂ����Ƃ�������Ȃ��B

�@�V���N���[�h�R���̉��y�E�y��̓��{�����ɏA���ẮA��������̖{�ŁA����������w�̕����y���j�x������A��g���ɂɓ����Ă���̂ŗe�Ղ��ǂ߂�B�w���j�x�ɂ́A�G�}�������Ă��āA���{�̖����y���m��ɂ́A�M�d�Ȗ{���B

�@�����y��Ƃ��Ă̑��ۂ́A���̂�����̂ƁA���{�̒c��ۂ�A�C�������h�i�P���g�j�̃��@�I�����̗l�ɁA�g�ɔ�v�������ۂ̓�n��������Ƃ����B�C���h�ł͓��̂���^�C�v�̑��ۂ��t����Ă���B

�@�T���g�D�[���̗l�Ȋy�킪�����ɂ܂ł���̂́A�V���N�E���[�h��ʂ�������`�d�����̂��낤�B�܂��A��C���h�ɂ́A���[�g���̐��t�y��ɃV���[�i�C������B�V���[�i�C��蒷���o�X�E�N�����l�b�g���ȃi�[�K�X���������ǂ����t�����B�����������t�y��������A���{�����ÁA����̒��؊X�ł̓`���������ƌ����Ė炳��l�ɂȂ�B

�@�܂��A���ۗނ��k�C���h�ł̓^�u�����B�ꂾ���A�J���i�e�B�b�N�ł́A�����_���K��h�[���N�ȂǁA���t����鑾�ۗނ̎�ނ��L�x���B������A�V���N���[�h�o�R�ʼn�y�����ۂ⍘�ۂȂǂƓ��n�̑��ۗނ��B

�@

�@�^�u���̂��郔�@���i�V�̊y�퉮�ŁA�X�ɑ��������Z��������̂Łu�N�A�^�u�������t����́H�v�Ɛu���Ɓu���`�A�^�u�����t�郈�A���ǃz���g�́A�W�����x�t�҂Ȃv�ƌ����������Ԃ��ė��āA�����[�������B

�@�������e�W�����x�f�́A�҂ɋ���ʼn��t����A�L���A�t���J�őt����鑾�ۂ��B�C���h�l���A�t���J�ɋ߂����Ƃ́A�m���Ă���B�C���h����z����i�Ȃǂ��C��n�����B�C���h�l�͌Â�����A��A�t���J���͂��߃A�t���J�嗤�e�n�Ɉږ����Ă��āA�A�t���J�̕����̈ꗃ��S���Ă��邱�Ƃ����邾�B

�@������́A���Ƃ��ƃC���h�ƃA�t���J�́A�傫�ȑ嗤�|�S���h�A�i�|�Ƃ��Ĉ�̑嗤����������ƁA�v���Ă���B�Ƃ������A���ۂƌ������A�Ŋy�킱���y��̋N���ɂ��錴���̊y�킾�Ǝv���Ă���B

�@�k���C���h�A���W���X�^���B�ł́A�g�����y�b�g�𒆐S�Ƀ`���[�o����ꂽ�A�u���X�o���h�������āA���Ă���B�J���i�e�B�b�N�ł́A�r�[�i��T�[�����M�Ȃlj��t����邪�A�������{�쉹�y�̗l�ȃn�C�\�ȉ��y�Ɍ����Ă���Ǝv����B

�@�i�K�X���[����V���[�i�C�ƌ������A���[�g���̐��t�y��́A��C���h�ł́A�ƂĂ��|�s�����[���B

�@�������āA�V�^�[���ȊO�̂��낢��Ȋy��ɂ��C���h���y���ė��āA�C���h���y�̓r�[�g���Y���K��60�N��㔼�ɔ�ׁA�i�i�Ƀ|�s�����[�ɂȂ����ɂ��ւ�炸�A������Ȃ����Ƃ̂��ƁA�^�₪�c���ŗ���̂��B

�@�Ⴆ�A��C���h�̃J���i�e�B�b�N�ɂ�����u���y�̓s�v�́A�������낤�B�}�C�\�[���ӂ肪����炵�������邪�A�����I�ł͂����Ă����y�I���ƌ����A����������Ȃ��B�C�O���特�y�u���̗��s�҂��W�܂�Ƃ���́A���������Ƃ��Ȃ��̂��B����ȏ�������A����Ƃ���x�͍s�������Ǝv���Ă���B

�@80�N��A��C���h�̓��C�݂̒��X��ㅂ��Ă������A���ۂ����Ă���Ƃ������L��������̂��B�����A�y����̃J�[�X�g������͂��ŁA�ނ�̑����������ɂ���Ǝv����B��C���h�̉��y�̓s��T���āA����K�˂Č������Ǝv���Ă���B

�@

�@���A����ė����̂́A�����Ȃ�ΗR���������C���h���y���B�O�ɂ��L�������Ƃ����A�Y����Ȃ��̂��A���O�̉��y�Ȃ̂��B�C���h�̊e�B�́A���̒n��̌���ɍ��킹�敪������Ă���B���ꂪ�u�����v�ƌĂԃE�b�^���E�v���f�[�V�𒆐S�ɂ����k�C���h�́A�q���f�B�[�ꌗ���B���̃J���J�b�^�́A�x���K���[��A���̗׃I���b�T�ɂ́A�I�[������ƌ������n��̌��ꂪ����B�n��̌��ꂪ����l�ɁA���ꂼ��̓y�n�ɂ́A�n�̉��y������͂����B�x���K���ɂ́A�o�E�����L�����B�܂��A�����B���h���i�[�g�E�^�S�[�����ߑ�Ɍ`���������y������B�k���̃��W���X�^���ɂ́A�����̖����A������̐l�`�ɍ��킹�Ċy��t�ł���J�[�X�g����������B���݂��e�n�Ɋy�t�̃J�[�X�g������A��肭�s���Ίό��n�Ŏ��������Ă���̂����邱�Ƃ��o����B���ꂪ�C�ɂȂ�̂́A����Ȗ��O�I�Ȃ̉��y�Ȃ̂��B

�@70�N�㒆�ՁA�͖�T���w�����������͉H�����x�i1975�N�@�p�쏑�X�j�ƌ������������ɏo���B�C���h�ŏ����������W���Y�E�~���[�W�V�����̑��Ղ�ǂ��A���Ō����Ƃ���̃��C�g�E�m�x���A�G���^�[�e�C�������g���B�͖�搶�́A�t���[�E�W���Y�̋����R���m��Ƃ������ǂ��A�R���m��Ƌ��Ɋ��E��ނ����ˁA��l�Ńr�f�I�E�J������^�����������āA�C���h���s�����s���āw�C���h�������s�x�i1979�N�@���ԏ��X�j�ƌ����{�܂ň₵�Ă���B�͖�搶�͑��Ɂw�W���Y�̖{�x�i1977�N�@���Ёj�ƌ������W������B�����ŃC���h�Ŏ��ۂɏo������������y�▯���y��̘b��A�C���h�̖��O�I���y���W���Y�Ƃ̋��ʐ�������ȂǂƁA�M���ۂ�����Ă���B

�@70�N��͖�搶�́A�������s����Ԃ��Ȃ������G���^�[�e�C�������g���w�쐶����x�ȂǂɁA���C�g���������M����҂ɓǂ܂�Ă����B������͏�L�̖{���������Ă��Ȃ��B������70�N�㔼�́A�W���Y�E�s�A�j�X�g�R���m��́A�T�b�N�X�̍�c���A�h�����̐X�R�Ђƃg���I�Ńt���[�E�W���Y��W�J���Ă����B���݁A�R���m��́A�W���Y�����łȂ��N���V�b�N�����t����s�A�j�X�g�ŁA�����ł�����B

�@�G���L�E�M�^�[�ɂ́A�傫���z���[�E�{�f�B�ƃ\���b�h�̓�킠��B���̓��̒��ԂɃ\���b�h���̃{�f�B���ɋ�������Z�~�E�\���b�h���p�ӂ���Ă���B

�@�����̃r�[�g���Y�ŃW���[�W�E�n���X�����e���Ă����O���b�W�A�f�B�I�E�W�F�b�h�́A�����ɋ̂���Z�~�E�\���b�h�ƌ������ƂɂȂ�B

�@�ߔN�A�N���v�g���Ȃǂ̉e���ŁA���b�N�n�̎Ⴂ�~���[�W�V�������A�z���[�E�{�f�B�̃M�u�\��ES-335�V���[�Y����ɂ���l�q��ڌ����邱�Ƃ������Ȃ����B�������Ȃ���A����̓G���L�M�^�[�ƌ����A�\���b�h�ȃ{�f�B�̃M�^�[�ɊS������B

�@�����܂ł��Ȃ��A�M�^�[�̃l�b�N�́A���b�h�i�S�c�p���ʂ���Ă���B�؍ވ�{���l�b�N��ɍ���č��ꍇ�����邪�A�����̖؍ނ�ڍ����Ĉ�{�̃l�b�N�Ɏd���Ă邱�Ƃ������B��{�ō����A�\�荇�킹�������A�����悶��ɋ�������ƌ�����B

�@�l�b�N�́A��̂Ђ�ň������x�̃T�C�Y�ŁA�����ɂ͋͂Ȃ��\���b�h�B���b�v�E�X�e�B�[����q���C�[���{�[���r�̗l�ȃM�^�[�́A�{�f�B�A�l�b�N����̂ŁA���͋��B�V�^�[����T���b�h���l�b�N���Ȃ��Ƃ́A�Ђ���Ƃ�����A�����M�^�[�ނł��ʌn����������Ȃ��Ƃ��v����B

�@�{�f�B��l�b�N�ނ̎�ނ����ꂱ��|�Ⴆ�A�}�z�K�j�[��C�v���Ȃǂ����|������̂́A�M�^�[�̗l�Ƀ\���b�h�ȃl�b�N�ł��A��͂�ޗ��ɂ���ĐU�����Ė��Ă���ƌ������Ƃ��B�������̐U�����}�O�l�e�B�b�N�E�s�N�A�b�v�Ŏ��A�d���I�ɑ������ĉ����o���Ă��邾���ł́A�Ȃ��̂��B

�@�Ⴆ�A���b�P���o�b�J�̃M�^�[�́A�ޗ��͖w�ǃ��C�v���݂̂��B���C�v���͌����؍ނȂ̂ŁA���������Ȃ�ƌ�����B�܂��A�l�b�N���{�f�B�[�Ɠ������C�v�����B�Z�~�E�\���b�h�̏ꍇ�A�V�����C���Ȃ̂Ń{�f�B�̌��݂͔����A�����̋��M�u�\���A�O���b�W�Ȃǂ̃z���[�E�{�f�B�Ɣ�ׂđ傫���Ȃ��B

�@���b�P���o�b�J�̃M�^�[�́A�g�[�^���ɋ����I�Ȗ�ɂȂ�B�s�b�N�E�A�b�v���V���O���R�C���Ń��[�E�C���s�[�_���X�ȉ��ɂȂ�B����Ȃ��Ƃ��烊�[�h�ɂ͌����Ȃ��ƌ����ė����B

�@���b�P���o�b�J�����[�h�Ɏg���Ă����̂́A12���M�^�[������L���ɂ����W���[�W��N���[�f���X�iC.C.R.�j�̃W�����E�t�H�K�e�B�[�ʂ����m��Ȃ��B

�@J�E�t�H�K�e�B�[�́A70�N�㏉�����B�b�N�X�r�[�E�A�[���tM�|610�ƁA��͂胔�B�b�N�X�r�[�E�A�[���̕t�������X�|�[���E�J�X�^���ƒe�������Ă����BJ�E�t�H�K�e�B�[�����R�A���݂̓��b�P���o�b�J��e���Ă��Ȃ��B

�@���A�W�����E�t�H�K�e�B�[�̂��Ẵ��b�P���o�b�J���t���ƁA����̚m�ꂽ�����̃{�[�J���Ƀ��b�P���o�b�J�̋����I�ȍ����́A�x�X�g�E�}�b�`���Ǝv���̂��B

�@�W�����E�t�H�K�e�B�[�͂Ƃ������A�v���X�e�B�b�N��O���t�@�C�g�ȂǁA�ό`���Ȃ��ޗ������ł����肻���ŁA��͂�؍ނ̕����ǂ����F���o���̂��낤�B�M�^�[�̍ޗ��́A����̖؍ނɌ��܂��ė���̂�������Ȃ��B

�@�G���L�M�^�[�̒a���ɓZ��镨��́A�O��Љ���w�G���N�g���b�N�E�M�^�[�v���j�x���A�ڂ��������I�Ɍ���Ă���̂ŁA����A�ǂ�ŗ~�����B

�@

�@90�N�㖖�ɃJ���J�b�^�ŁA�C���h���̃G���L�M�^�[���������́A�{�C�Ŕ������O�܂łɂȂ����B����ł��A�V�^�[������ɂ������Ƃ͎v��Ȃ������B

�@���ꂩ��C���h�ŁA���{�̑�y�탁�[�J�[�ɂ���ăL�[�{�[�h�ƃG���N�g���b�N�E�M�^�[�Ȃǐ��Y���J�n����ƕ������B���{���[�J�[�́A���ɃM�^�[�ȂǁA�{��A�����J�Ő��Y���A���y�ł��p��C���h�l�V�A�Ő��Y�����ē��{�����ɋt�A�����Ă���B

�@�C���h�ō��ƌ����Ă��A����͂��������l����̗����A�W�A���̍��Ő��Y���A���{�≢�ĂŔ̘H�ɏ悹��ƌ����A�]���̌o�ϊ����ł͂Ȃ��l���B�o�ϗ͂��l�����g��̈�r��H��C���h�Ɍ����Č��n�Ő��Y����ƌ����̂��B

�@�C���h�Ő��Y����̂́A�C���h�l�Ɍ����ē��{�u�����h�̊y�����������̂��ړI�Ȃ��Ƃ������[���B������A���q����ɂ��l���̏k��������{�ŁA����܂ŕ��ʂɂ��������̂��p�������čs���Ȃ����A�S�z�Ȃ̂��B

�@

�@���ꂪ�y��̋ƊE���ŕҏW�����Ă���90�N��̔��́A���[���h�E�~���[�W�b�N�̗���ŃC���h���y��CD���ǂ��Љ��Ă����B�����A�����h���ŃC���h�n�ږ��̃q�b�v�z�b�p�[���Љ�ꂽ�B90�N�ダ���o�C��f���[�ł��A�N���u���m����l�ɂȂ������G���B

�@�o�ϐ����̒������C���h�ł́A�F�W�[���Y�ŁA�Ⴂ�����́A���ʂȎ��ȊO�A�T���[�Ȃǒ��Ȃ��Ȃ����B���A�C���h�l�x�T�w�̎�҂̗V�я�́A�j���[�E�f���[�̃N���u���������B��҂̒������y�́A�C���h���q�b�v�E�z�b�v���B

�@�C���h��CD�́A�s�ꂩ��p���������B�F�A���y�̓X�}�z�Œ�������A�t�`���[�u����PC�Ƀ_�E�����[�h����B

�@���@���i�V�Ƀ^�u���̃��b�X���ɗ������{�l�N�̘b�ł́A�G�N�T�T�C�Y����K�ȁA�ۑ�ȂȂǃ��b�X���ɕK�v�Ȃ��̂́A�S��PC����_�E�����邻���Ȃ̂��B�ƂȂ�ƁA�킴�킴�C���h�֍s���K�v�������Ȃ�ƌ������ƂɁA������́A�����Ȃ�̂��낤���B

�@

�@�ȑO�A�����{�ōŏ��Ƀi�C���������g�p���āA�M�^�[��e�����̂́A�����A�����~���[�W�b�N�E�z�[���ŃM�^�[��e���Ă����A��́w��R�ߍl�x�̏����ƁA�[�Y���������ƁA���������Ƃ�����B���̏��ɏA���āA�����m���Ă���l�������狳���ė~�����B

�@

�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�